Google Gemini CLIは、Googleが開発したAIエージェントで、複雑なAI設定をゼロから覚えなくても、ターミナル一行で最先端の生成AIを操作できるツールです。

プログラミング初心者でもブログ記事作成や調査レポート作成、ファイル整理などの日常業務を効率化できます。

この記事では「ターミナル」という言葉の意味から、初心者でも導入できるように、わかりやすく使い道やインストール手順まで解説します。

また、インストールしたものの使えないエラーが出たため一度削除して、再度インストールするという工程となりましたので、アンインストール方法についても説明しています。

「ターミナル」という黒画面の操作など、ほぼしたことがない私でもできましたので、初心者の方にも参考にしていただき導入できればと思います。

スポンサーリンク

Google Gemini CLIを使う前に必要な準備

Google Gemini CLIを動かすには最低限そろえておくべき環境があります。

以下の3ステップをクリアすれば、追加費用や難しい設定なしで導入が完了しますので、ひとつずつ確認してください。

実際のインストール手順は事項で説明します。

Googleアカウントを用意する

Gemini CLIは初回起動時にブラウザーを開き、個人用Googleアカウントでログインするだけで認証が終わります。

ログイン直後に「Gemini Code Assist ライセンス」が自動付与され、1分あたり60リクエスト、1日1 000リクエストという無料枠が利用できます。

OSや「Node.js 」について

まずGemini CLIは、Windows・macOS・Linuxに対応しています。

それ以外に、Gemini CLIはNode.jsで動作するため、バージョン18以降が必須です。

ターミナル環境について

Gemini CLIは文字入力を行うターミナル(WindowsならPowerShell/macOSはTerminal)で動作します。

【ターミナルとは何か】

ターミナルとは、キーボードで命令(コマンド)を入力してパソコンを操作するための「文字だけの操作画面」です。

ウィンドウの中は黒や白の背景にカーソルが点滅しているだけですが、そこで「ファイルをコピーして」といった指示を文字で入力すると、パソコンがすぐに実行します。

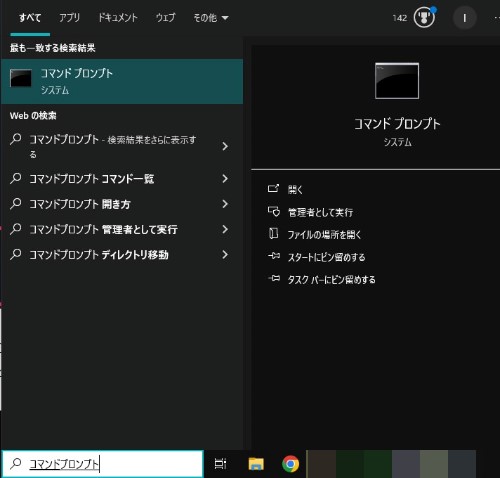

- Windows なら「PowerShell」や「コマンド プロンプト」

- macOS なら「Terminal」

- Linux なら「GNOME Terminal」など

と名前が付いており、スタートメニューやLaunchpadから普通のアプリと同じように起動できます。

マウス操作が中心の画面(GUI)と違い、ターミナルは文字入力だけでほぼ何でもできるので、AIツールや開発者向けソフトはまずターミナル対応版が用意されることが多いのです。

Gemini CLIのインストール方法

ここからは、Gemini CLIを使えるようにするための手順を説明します。

ターミナルを起動する

まずターミナル(黒い画面)を起動させます。ご利用のOSに合わせて起動してください。

| OS | 起動方法 |

|---|---|

| Windows | 検索バーで「コマンドプロンプト」と入力し、「コマンドプロンプト」を起動 |

| Mac | SpotlightやLaunchpadから「ターミナル」と入力し、「ターミナル」を起動 |

Node.jsをインストールする

まず、現在のNode.jsのバージョンを確認します。

起動したターミナルで、以下の文章(コマンド)を入力して、Enterを押します。

node -v

バージョンが18以上表示されればOKです。

v22.17.0

Node.jsのバージョンがOKな場合は、ステップ3に進んでください。

ない場合や、バージョンが18未満の場合は、公式サイトからインストールが必要になります。

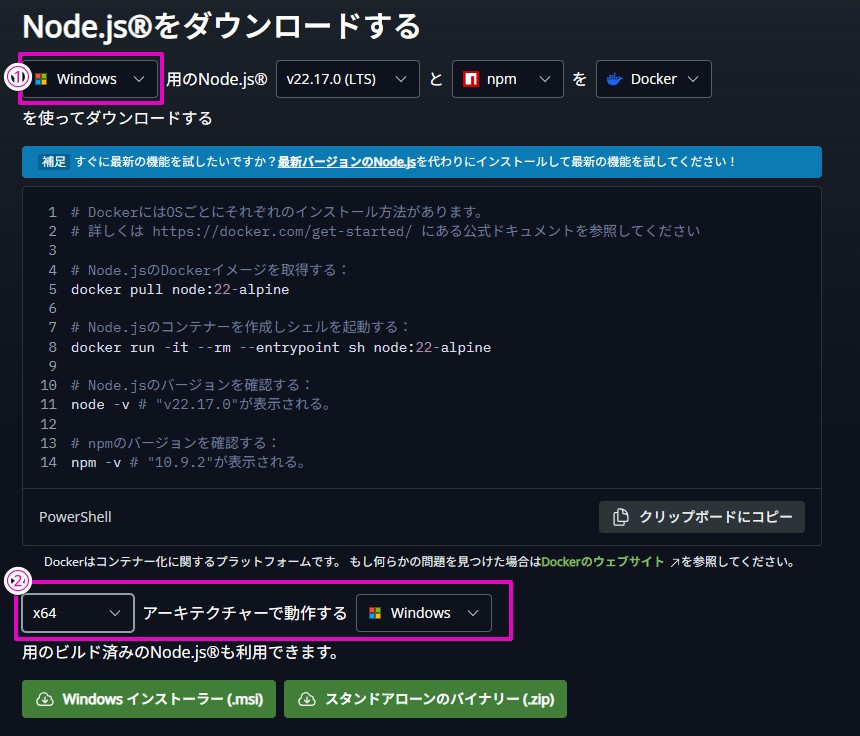

公式サイトを開きます。

「Node.jsをインストールする」をクリックします。

次に、OSや、Node.jsのバージョンなどを選択します。

①OSとバージョン(LTS:Long Term Support)を選択する項目です。

Windowsを選択すると、Docker(推奨)しか選べません。Macの場合は「nvm」を選択します。

②CPUとOSを選びます。

選択したら「インストーラー」ボタンをクリックします。

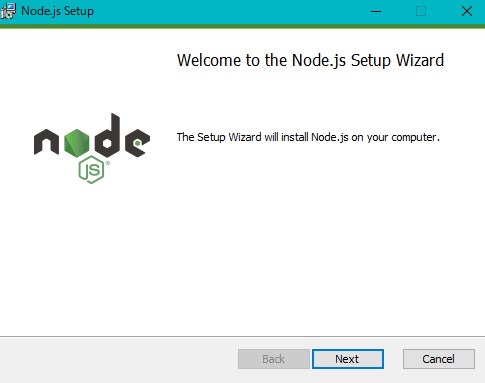

ダウンロードしたインストーラーを起動し、インストールします。

「Next」をクリックし、事項では規約が表示されます(英語)「I accept the terms in the License Agreement」にチェックを入れ、「Next」をクリックします。

インストール先のフォルダを選択できます。指定先がなければそのまま「Next」をクリックします。

カスタムセットアップは、変更なければそのまま「Next」をクリックして進みます。

ネイティブモジュールのインストールについては、必要ないので、チェックは入れないで「Next」をクリックします。

「Install」をクリックして開始します。

インストールが終わったら「Finish」をクリックして完了です。

終わったら、ターミナルを起動して、先ほどのコマンドを実行します。

インストールしたのに、エラーが出る場合は、一度ターミナルを終了して、再起動して試してみてください。

Gemini CLIのインストール

ここからはGemini CLIのインストールについて説明します。

Gemini CLIは先程のターミナルで以下のコマンドを実行して、インストールします。

npm install -g @google/gemini-cli

しばらく、チカチカと文字が動きますが、しばらく待ちましょう。

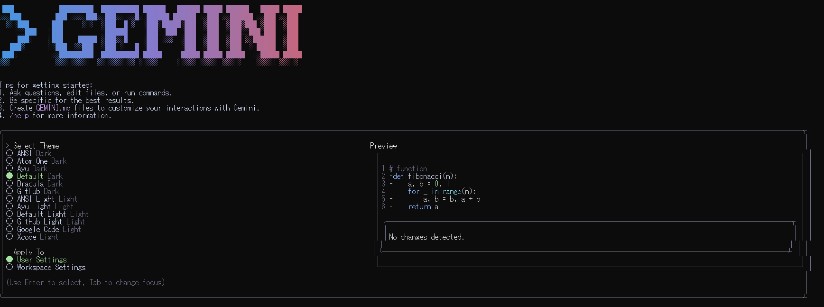

インストールが完了したら、次に以下のコマンドを入力します。

gemini

以下のように表示されれば完了です。

エラー文が出た場合、一度ターミナルを終了して、再起動して試してみてください。

Gemini CLIを使用するため、Googleアカウントを認証する

インストールが完了したら、Gemini CLIを使用するための最初の設定を行います。

初回起動時にはブラウザ画面が開き、Googleアカウントのログインが求められます。

これは、Googleのサービスと連携するために認証が必要となるためです。

Webブラウザでの認証画面が表示されない

認証画面は、自動で開くのかと思っていたのですが、webブラウザでの認証画面が表示されなかったので、認証画面に進む手順を説明します。

まず、認証されていない画面はこのような表示でした。

画面ではコマンドの入力もできない状態になっており、表示されている文章には緑色で「Login with Google」となっています。

緑表示の部分は「↑」「↓」で移動できます。

「Login with Google」を選択した状態で「Enter」を押します。

私はこの画面でEnterを押しても反応せず、一度アンインストールすることで治りました。

アンインストール方法はこちら

Webブラウザが開き、Googleアカウントのログイン画面が表示されるので、使用するアカウントを選択します。

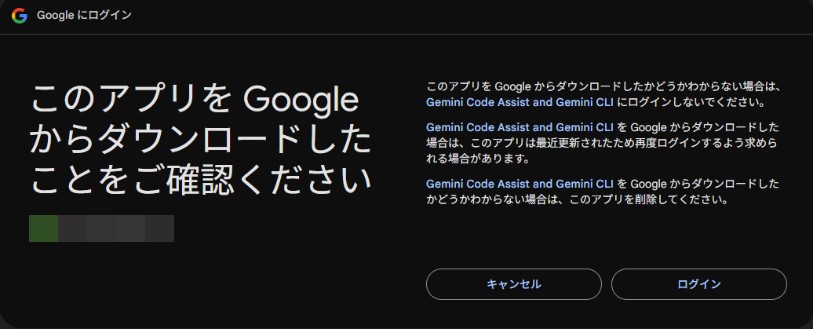

Gemini CLIをダウンロードしたことに関する確認画面が表示されるので、ログインします。

Gemini Code Assistのページが開き、認証成功の内容が表示されます。(ブラウザはこの後、閉じても大丈夫です)

次に、ターミナルを確認します。

入力できるようになりました。

ここまでくればGemini CLIを使用することができます。

Gemini CLIをアンインストールする

今回、私がGemini CLIを削除する理由は、初期のインストールは完了したものの、認証画面が開かず先に進めないので、1度アンインストールすることにしました。

1度も使えていない状態なのですが、すでに、Gemini CLIを使用しており、認証情報や設定ファイル(もしCLIが作成していれば)は、個別に手動で削除する必要がある場合があるようですので注意してください。

コマンドプロンプト(Windows)またはターミナル(macOS/Linux)を開き、以下のコマンドを実行します。

npm uninstall -g @google/gemini-cli

コマンドの説明

npm: Node Package Manager のコマンドuninstall: npm にパッケージをアンインストールするよう指示-g: "global" の略で、グローバルにインストールされたパッケージをアンインストールすることを意味します。Gemini CLI は通常、このオプションでインストールされます。@google/gemini-cli: アンインストールしたいパッケージ名

「removed 数字 packages in 数字s」が表示されれば、完了です。

実際に、削除されたか確認する場合は gemini とコマンドを実行しても、「'gemini' は、内部コマンドまたは外部コマンド、操作可能なプログラムまたはバッチ ファイルとして認識されていません。」(Windowsの場合)のようなエラーメッセージが表示されます。

まとめ

Gemini CLIの導入は、準備自体それほど手間がかかるものではなく、私の場合エラーは出ましたがそれほど難しいものではありませんでした。

動かないといって焦るのではなく、まずは再起動して試すなど様子を見た方がいいです。

ChatGPTやGeminiと比べると、難しく感じてしまいそうですが、バイブコーディングを始めるにあたり、有料ツールが多い中Gemini CLIは無料でできる点が魅力です。

次回は、使い方などを紹介していきたいと思います。